Электродуговая металлизация

– процесс нанесения покрытия, при котором для нагрева/расплава проволочного материала используется электричество. Постоянный ток различной полярности подается на две расходные проволоки, благодаря чему зажигается дуга, происходит расплавление проволок и отделяемые частицы материалы потоком сжатого воздуха переносятся на поверхность напыления.

Использование постоянного тока позволяет стабилизировать дуговой разряд и тщательно контролировать параметры напыления.

Рис. 1. Электродуговая металлизация

Особенности

Электродуговая металлизация характеризуется отличной, по сравнению с другими технологиями, производительностью, высоким КПД. Помимо этого, оборудования для электродуговой металлизации отличается простотой использования, неприхотливостью использования, невысокими требования к инфраструктуре подключения, что позволяет ее использовать как в условиях цеха со стационарными линиями электричества и сжатого воздуха, так и в условиях вне цеха, где достаточно дополнительно использовать широко распространенные промышленные компрессора и электрогенераторы.

Материалы для электродуговой металлизации производятся в виде проволок, в том числе и порошковых.

Электродуговая металлизация предполагает использование электрической энергии для расплавления материала. Отсутствие открытого пламени и горения, как такого, позволяют применять электродуговую металлизацию в закрытых пространствах. Широко известно применение электродуговой металлизации для напыления внутренних поверхностей цистерн хранения и перевозки пищевых и нефтепродуктов, балластных танков; допускается применение металлизации и внутри вентилируемых шахт и т.д.

Спектр используемых материалов ограничивается обязательным наличием в подаваемом материале проводящих элементов. Электродуговая металлизация не применима для нанесения полимерных, керамических и других непроводящих материалов.

Применение

Наиболее распространенным использованием электродуговой металлизации является нанесение легкоплавких материалов (Zn, Al, их сплавы). Системы покрытий на основе цинка, алюминия, сплавов на их основе а также добавления магния титана и других элементов характеризуются низким электрохимическим потенциалом, что позволяет использовать их в целях защиты от коррозии конструкционных сталей.

Такие покрытия предотвращают коррозию не только тем, что изолируют стальные поверхности от коррозионного воздействия окружающей среды как лакокрасочные материалы. Отрицательный, по отношению к стали электродный потенциал гальванически защищает поверхность от коррозии даже в случае локальных повреждений покрытия. Кроме того, при применении таких покрытий в принципе невозможно развитие подпленочной коррозии, что очень часто происходит при использовании лакокрасочных материалов.

Еще одно существенное преимущество металлизационных покрытий заключается в высокой адгезии металлических покрытий. Причем с течением времени адгезия только возрастает за счет взаимной диффузии металлов, тогда как любое лакокрасочное покрытие рано или поздно теряет адгезию и отслаивается ввиду принципиальной разнородности материалов.

Рис.2

. Нанесение антикоррозионного покрытия на зону переменной смачиваемости морской платформы.

Рис.2

. Нанесение антикоррозионного покрытия на зону переменной смачиваемости морской платформы.

Помимо антикоррозионных покрытий, электродуговая металлизация может применяться для нанесения износостойких покрытий.

Использование специально разработанных порошковых проволок подразумевает трехстадийный процесс образования покрытия: сначала от энергии металлизатора расплавляется оболочка порошковой проволоки, плавление представляет собой эндотермическую реакцию; выделяющееся при плавлении оболочки тепло проплавляет шихтовую смесь, наполняющую шнуровой материал.

Электродуговая металлизация, в отличие от широко применимого для нанесения износостойких покрытий высокоскоростного напыления, обладает большей производительностью и мобильность, что делает ее отличной альтернативой для создания износостойких покрытий, при этом нанесение покрытий ЭДМ значительно дешевле, однако отличительной особенностью от HVOF-покрытий является высокая пористость, что может в некоторых случаях привести к коррозии, а также меньший уровень адгезии.

Для защиты конструкций от воздействия окружающей среды на них, как правило, наносится тонкий слой другого металла. Это делается для того, чтобы избежать последствий коррозии и других негативных эффектов. Одним из самых часто используемых методов является электродуговая металлизация , что объясняется её дешевизной, простотой и скоростью.

Что представляет собой электродуговая металлизация?

Но для начала, давайте разберёмся в чисто технических аспектах. Суть процесса заключается в том, что между двумя концами проволоки пропускают электрический ток. Именно он нагревает используемый металл до запредельных температур в несколько тысяч градусов. Под действием высоких температур материал начинает распыляться, в этот момент в действие вступает сжатый воздух, подаваемый из специального воздуховода. Фактически, конструкция для проведения всей процедуры представляет собой фиксатор для проволоки, источник тока и воздуховод.

Электродуговая металлизация имеет ряд очевидных преимуществ, по сравнению с другими способами нанесения дополнительного слоя:

- высокая скорость проводимых работ;

- возможность обработки конструкций любых габаритов;

- воздействие температурой в пределах 50-70 градусов;

- универсальность применения.

Несмотря на то, что температура непосредственно рядом с электрической дугой может доходить до 5-6 тысяч градусов, сама обрабатываемая поверхность не нагревается даже до температуры кипения воды. Благодаря этому факту электродуговая металлизация применима для таких поверхностей как дерево, резина и многих других.

Электродуговая металлизация и её недостатки

К сожалению, есть у этой методики и определённые недостатки. Чем медленней выбрана скорость подачи сжатого воздуха, тем сильнее выгорает металл, используемый для нанесения. Попутно он ещё и окисляется, теряя в своём составе углероды и марганец, что сказывается на физико-химических свойствах. Кроме того, поверхность нуждается в дополнительной обработке, что может затянуть срок проводимых работ. Необходимость очистить и выровнять части конструкции - не самая большая проблема. Дело в том, что электродуговая металлизация не укрепляет материал. Да и сцепление дополнительного слоя с изначальной поверхностью оставляет желать лучшего, процесс не применим для плоскостей, которые подвергаются постоянному механическому воздействию.

Сфера применения

Но, несмотря на все перечисленные моменты, методика активно используется для:

- ветряков;

- реставрации автомобилей;

- трубопроводов;

- судостроения.

И этот список можно продолжать довольно долго, ведь электродуговая металлизация позволяет защитить и продлить срок эксплуатации практически любой поверхности. Именно универсальность и безопасность делают её настолько привлекательной. А на сайте сайт вы с легкостью найдете исполнителя этой привлекательной услуги.

В последние годы возросла потребность в электродуговой металлизации. Электродуговая металлизация (ЭДМ) имеет широкие возможности по сравнению со всеми известными методами нанесения металлопокрытий. С применением ЭДМ можно восстанавливать детали машин широкой номенклатуры в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, обеспечивать долговременную алюминием и цинком диффузионных агрегатов сахарных заводов, труб, резервуаров и других металлоконструкций, получать покрытия из псевдосплавов, например, из алюминия и стали, меди и стали, бронзы и стали, а также декоративные покрытия цветными металлами (медью, бронзой, латунью, алюминием).

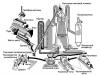

Принципиальная схема дуговой металлизации показана на рис. Через два канала в горелке непрерывно подают две проволоки, между концами которых возбуждается дуга и происходит расплавление проволоки. Расплавленный металл подхватывается струей сжатого воздуха, истекающего из центрального сопла электрометаллизатора , и в мелкораспыленном виде переносится на поверхность основного материала. Распыление и транспортирование расплавляемого металла осуществляются обычно сжатым воздухом, хотя при напылении коррозионно-стойкой сталью 308 и алюминиевыми сплавами используют азот. При дуговом напылении на постоянном токе процесс протекает стабильно, обеспечивая получение слоя покрытия с мелкозернистой структурой при высокой производительности процесса. Поэтому в настоящее время для дугового напыления применяют источники постоянного электрического тока со стабилизатором напряжения или источники со слегка возрастающей характеристикой.

Дуговая металлизация обладает следующими преимуществами. Применение мощных электрометаллизационных установок (электродуговой металлизатор , ) позволяет значительно повысить производительность процесса и сократить затраты времени. Например, при силе тока 750 А можно напылять стальное покрытие с производительностью 36 кг/ч, а при силе тока 500 А - цинковое покрытие с производительностью 1,2 кг/мин, что в несколько раз превышает производительность газопламенного напыления.

К числу недостатков дугового напыления относится опасность перегрева и окисления напыляемого материала при малых скоростях подачи распыляемой проволоки. Кроме того, большое количество теплоты, выделяющейся при горении дуги, приводит к значительному выгоранию легирующих элементов, входящих в состав напыляемого материала (например, содержание углерода в материале покрытия снижается на 40-60 %, а кремния и марганца - на 10-15 %).

При нанесении слоя покрытия на поверхность детали ее нагрев до 50 - 70 °С не вызывает никаких структурных изменений в металле детали, т. е. его механические свойства сохраняются, благодаря чему можно наносить слой покрытия на любые материалы: металл, пластмассу, дерево, резину и т. п. Металлизация обеспечивает высокую твердость напыленного слоя, что способствует увеличению сроков службы восстанавливаемых деталей. На-пыляют самые разнообразные металлы. Например, для напыления может быть использована биметаллическая проволока из алюминия и свинца, что позволяет не только заменять дорогостоящие оловянистые баббиты и бронзы, но и значительно увеличить срок службы подшипников.

Однако, применяя металлизацию , необходимо учитывать, что металлизированный слой, нанесенный на поверхность детали, не повышает ее прочности. Поэтому применять металлизацию для восстановления деталей с ослабленным сечением не следует. При восстановлении деталей, находящихся под действием динамических нагрузок, а также деталей, работающих при трении без смазочных материалов, необходимо знать, что сцепляемость напыленного слоя с основным металлом детали недостаточна.

Получение качественных покрытий возможно лишь при строгом соблюдении режимов и тщательной подготовке поверхностей деталей, подвергающихся металлизации.

При подготовке поверхности деталей к металлизации отдельные операции выполняют в такой последовательности: очищают детали от загрязнений, пленок, окислов, жировых пятен, влаги и продуктов коррозии; выполняют предварительную обработку резанием поверхности для придания ей правильной геометрической формы; получают на поверхностях деталей шероховатость, необходимую для удержания нанесенного слоя металла; обе-спечивают защиту смежных поверхностей деталей, не подлежащих металлизации.

Поверхности деталей, подлежащих металлизации , очищают от загрязнений в моечных машинах, щетками, промывают в бензине или растворителях, нагревают в печах пламенем газовой горелки или паяльной лампы. Обработкой резанием исправляют геометрическую форму детали и доводят размеры детали до размеров, при которых возможно нанесение покрытий заданной толщины. На концах цилиндрических поверхностей оставляют буртики и протачивают замки в виде кольцевых канавок, предо-храняющие покрытие от разрушения.

Необходимую шероховатость на поверхности деталей, подлежащих металлизации, получают следующими способами. На поверхности термически необработанной круглой детали на токарно-винторезном станке нарезают «рваную» резьбу резцом, установленным с большим вылетом ниже оси детали на 3 - 6 мм. Вибрация резца приводит к появлению шероховатой поверхности с заусенцами. Резьбу нарезают при скорости резания 8 - 10 м/мин (без охлаждения) за один проход резца на глубину 0,6 - 0,8 мм. Шаг резьбы составляет 0,9 - 1,3 мм, а для вязких и мягких материалов - 1,1 -1,3 мм. На галтелях резьбу не нарезают. Для выхода резца при нарезании резьбы и устранения выкрашивания покрытия у торца детали делают кольцевые канавки, глубина которых должна быть на 0,2 - 0,3 мм больше глубины резьбы. В ряде случаев кольцевые канавки заменяют черновой обточкой с оставлением буртиков шириной 1 - 2 мм. В табл. 31 приведены некоторые режимы при нарезании рваной резьбы.

Часто нарезание резьбы заменяют более производительным процессом - накаткой резьбы . Прочность связи основного металла с покрытием при этом несколько ухудшается.

Производительность напыления электрическими аппаратами зависит от применяемого материала. Если режим напыления выбран правильно, то при толщине покрытия 0,5 - 0,7 мм поверхностный слой нагревают до 70 °С; при толщине покрытий 2 - 3 мм и более температура этого слоя достигает 100 - 150 °С. Нагрев может явиться причиной возникновения высоких напряжений. Для уменьшения нагрева детали покрытие наносят тонкими слоями отдельными участками. Так, при напылении шеек валов диаметром 150 мм и значи-тельной длине этих шеек за один проход напыляют поверхность площадью не более 800 - 1000 мм 2 .

Твердость покрытия можно регулировать подбором исходного материала или режима охлаждения в процессе нанесения покрытия.

Как указывалось ранее, технологический процесс нанесения покрытия изменяется в зависимости от формы детали. На детали с плоскими поверхностями покрытия наносят чаще всего вручную. В отдельных случаях для нанесения распыленного материала используют металлорежущие станки. При напылении покрытий плоских деталей возникает ряд трудностей, которые являются прежде всего результатом появления остаточных растягивающих напряжений, стремящихся оторвать покрытие от детали. При толщине слоя более 0,3 мм возможен отрыв покрытия по концам плоских поверхностей.

Для предупреждения скалывания или выкрашивания покрытия по внешнему периметру плоской поверхности делают специальные канавки .

Подготовка плоских деталей под покрытия состоит в нарезании «рваных» канавок на строгальных станкахили создании грубой шероховатой поверхности электрическими способами. На поверхностях небольших плоских деталей нарезают на токарных или карусельных станках «рваные» канавки в виде архимедовой спирали. На строгальных станках отрезными резцами с закругленным лезвием можно нарезать параллельные канавки и прикатать вершины канавок. Прикатанные поверхности подвергаются пескоструйной обработке. Канавки должны располагаться перпендикулярно к направлению действия нагрузки.

При толщине покрытия более 0,5 мм подготовка детали состоит внарезании канавок в форме ласточкина хвоста с шагом 2 - 3 мм или в установке шпилек (в шахматном порядке) с насечкой промежутков зубилом.

У деталей сложной формы для заделки трещин, раковин и плоских деталей применяют пескоструйную обработку сухим кварцевым песком с размером частиц 1,5 - 2 мм.

В отдельных случаях шероховатые поверхности и получают, наматывая на деталь очищенную от окалины проволоку диаметром 0,5 - 1,6 мм с шагом, равным двум - пяти диаметрам проволоки. Намотанную проволоку закрепляют сваркой, после чего проводят пескоструйную обработку.

Для получения высокого качества покрытия струю распыленного металла направляют перпендикулярно к обрабатываемой детали и выдерживают расстояние от сопла металлизатора до изделия (детали) в пределах 150 - 200 мм. Вначале металл наносят на участки детали с резкими переходами, углами, галтелями, уступами, а затем осуществляют металлизацию всей поверхности, равномерно наращивая металл. Требуемые размеры, качество отделки и правильную геометрическую форму поверхностей, покрытых распыленным металлом, получают при окончательной механической обработке.

Работы по восстановлению изношенных деталей металлизацией связаны с загрязнением окружающего воздуха пылью и парами распыляемого металла, действием электрической дуги, а также шумами, издаваемыми аппаратами. В соответствии с требованиями охраны труда при использовании металлизационной установки в цехе или закрытом помещении должна быть установлена вентиляция. В условиях обычно применяемого типового металлизационного оборудования эта вентиляция состоит из системы местных отсосов, которые должны быть установлены у каждого рабочего места (пескоструйного шкафа, кабины, токарного станка). На основании опыта эксплуатации металлизационных установок скорость движения воздуха в плоскости принимают не менее 1 - 1,2 м/с, а в сечении открытого горизонтального зонта у токарного станка не менее 4 м/с. Воздух, отсасываемый из пескоструйного шкафа, подлежит обязательной очистке от пыли в пылесборниках, устанавливаемых вне помещений, или в циклонах. Кроме того, помещение для металлизационной установки предприятия должно быть оборудовано в зимнее время системой приточной вентиляции с подогревом воздуха, подаваемого в помещение. Для защиты глаз от действия ультрафиолетовых лучей необходимо пользоваться очками с темными стеклами.

Процесс электродуговой металлизации известен давно, и начиная с 50-х годов прошлого столетия, широко применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций. При электродуговой металлизации используется косвенная электрическая дуга, которая горит между двумя токоведущими проволоками. Расплавленные капли электродного металла распыляются в направлении детали потоком сжатого воздуха или защитного газа. По мере плавления проволоки подаются в зону горения электрической дуги двумя парами подающих роликов. Схема процесса представлена на рис. 3.5 .

Плавление электродов происходит в основном за счет энергии, выделяемой дугой в зоне приэлектродных пятен. Среднемассовая температура жидкого металла, распыляемого струей газа, находится в пределах от температуры плавления до температуры кипения. Такой значительный разогрев присадочного материала приводит к существенным потерям легирующих элементов вследствие угара. Устойчивый процесс распыления соответствует режимам горения дуги без коротких замыканий, что обеспечивается наличием динамического равновесия между средней скоростью плавления и скоростью подачи электродов.

Рис. 3.5

1 - проволочные электроды; 2 - подающие ролики; 3 - изоляторы; 4 - воздуходувная трубка; 5 - деталь

При таком режиме на торце электродов сначала происходит накапливание расплавленного металла, а затем его распыление газовым потоком. Наряду с периодическим выбросом порций металла из межэлектродного промежутка при металлизации наблюдается также непрерывное струйное стекание перегретого металла с поверхности электродов. Размеры напыляемых частиц при электродуговой металлизации составляют примерно 100 мкм, что соответствует массе частицы 1,4-10-9 кг. Максимальный размер частиц, за редким исключением, не превышает 200 мкм. Металл, покинувший электроды, продолжает дробиться под воздействием газодинамических сил воздушной струи. Причем это диспергирование во многом зависит как от давления транспортирующего газа, так и от свойств расплавленного металла, в том числе от его перегрева.

Электродуговую металлизацию проводят при давлении сжатого воздуха или защитного газа 0,5-0,6 МПа. Сила тока при электродуговой металлизации колеблется в пределах:

- от 35 до 100 А для легкоплавких металлов (алюминия и цинка);

- от 70 до 200 А для сталей и сплавов на основе железа и меди.

Напряжение изменяется от 20 до 35 В. Производительность при напылении цинка составляет до 32 кг/ч, алюминия - до 9 кг/ч.

Скорость движения частиц металла в газовом потоке колеблется от 120 до 300 м/с. Это определяет кратковременность их переноса на поверхность детали (время полета составляет тысячные доли секунды) и значительную кинетическую энергию, которая в момент соударения с поверхностью детали переходит в тепловую и вызывает дополнительный разогрев зоны контакта. Удар в момент соприкосновения с поверхностью детали вызывает уплотнение металлизованного слоя и снижает его пористость до 10-20 %.

Электродуговой металлизацией можно получить слои в широком диапазоне толщин от 10 мкм до 1,5 мм для тугоплавких металлов и 3,0 мм для легкоплавких. Производительность электродуговой металлизации составляет 3-20 кг/ч.

Металлизованный слой может наноситься на наружные и внутренние поверхности конструкций под углом распыления расплавленного металла по отношению к поверхности детали от 45° до 90°. Для получения высокого качества покрытия струю распыленного металла направляют перпендикулярно к обрабатываемой детали и выдерживают расстояние от сопла металлизато-ра до изделия (детали) не более 150-200 мм. В табл. 3.4 представлены данные о влиянии дистанции распыления на характеристики металлизованного слоя.

Таблица 3.4 . Физико-механические свойства покрытия при разной дистанции металлизации.

С целью повышения эффективности нанесения покрытий электрической дугой ее интенсифицируют, обдувая потоком газа, накладывая на нее электромагнитные поля или применяя разряды с очень высокой плотностью тока на электродах. Высокую плотность тока получают уменьшением сечения электродов или применением сильноточных разрядов. Уплотнение металлизованных слоев обеспечивают, совмещая процесс напыления и дробеструйной обработки. Дробь направляется так, что ее удары вызывают пластическую деформацию только что напыленного слоя.

Поверхность, предназначенная под металлизацию, должна быть очищена от грязи, масел, ржавчины. Подготовку поверхности чаще всего производят дробеструйной (пескоструйной) обработкой. Перед обработкой поверхности обезжиривают. Для обеспечения удовлетворительной адгезии время между операциями подготовки и металлизации не должно превышать 2-х ч. Для снижения термических внутренних напряжений процесс металлизации следует вести с перерывами между отдельными проходами, не допуская перегрева металлизируемой поверхности.

Вначале металл наносят на участки детали с резкими переходами, углами, галтелями, уступами, а затем осуществляют металлизацию всей поверхности, равномерно наращивая металл. Требуемые размеры, качество отделки и правильную геометрическую форму поверхностей, покрытых распыленным металлом, получают при окончательной механической обработке.

Металлизацию с последующей окраской применяют для защиты стальных металлоконструкций, относят к комбинированными покрытиям. Срок службы комбинированных покрытий за счет синергизма существенно больше, чем сумма сроков службы каждого слоя в отдельности, поэтому их следует применять для долговременной защиты от коррозии стальных конструкций, которые будут эксплуатироваться в средне- и сильноагрессивных средах внутри зданий, на открытом воздухе и под навесами, а также в жидких органических и неорганических средах. Покрытия, полученные методами электродуговой металлизации, применяют для защиты стальных конструкций и железобетонных опор мостов, топливных резервуаров, трубопроводов, оборудования, используемого в тепловых сетях, нефтяной и химической промышленности.

Присадочные материалы

Выбор материала для нанесения покрытия зависит от условий эксплуатации и основных изнашивающих процессов, протекающих на поверхностях. Основным видом присадочного материала является непрерывный проволочный электрод. Применяют как проволоки сплошного сечения, так и порошковые диаметром от 1,0 до 2,5 мм. Скорость подачи проволоки варьируется от 220 до 850 м/ч.

Проволоки сплошного сечения используются преимущественно для создания покрытий на поверхностях под неподвижные посадки (из малоуглеродистых сталей Св-08, Св-10ГА) и подвижных соединений (из высокоуглеродистых сталей Нп-50, Нп-85 и легированных сталей Нп-30Х13, Нп-40Х13, Нп-60Х3В10Ф). Для получения покрытий с высокой твердостью используют порошковые проволоки.

Для создания антикоррозионных покрытий применяются высоколегированные проволоки на железной основе (Св-08Х18Н8Г2Б, Св-07Х18Н9ТЮ, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х19Н10Б, Св-08Х19Н10Г2Б, Св-06Х19Н10М3Т), а также проволоки из цветных металлов (никеля, цинка, меди и др.).

Основными цветными антикоррозионными материалами, наносимыми способом электродуговой металлизации на стальные конструкции и изделия, являются цинк, алюминий и их сплавы. Цинковые покрытия являются коррозионностойкими в морской воде и в условиях морской атмосферы. Наибольшее влияние на скорость коррозии цинка в индустриальной атмосфере промышленных городов оказывает содержание в ней окислов серы, а также других веществ (например, хлора и паров соляной кислоты), образующих с цинком гигроскопические соединения.

Металлизация - процесс нанесения покрытий толщиной в десятые доли миллиметра посредством электродугового либо высокочастотного нагрева металла.

В отличие от метода плазменного напыления в методе электродуговой металлизации (ЭДМ) столб дуги доведен до минимального размера, а металл проволоки, расплавленный дугой, распыляется потоком газа, направленным вдоль проволоки.

Техника исполнения.

Через два канала в горелки непрерывно подают две проволоки (диаметром 1.5-3.2 мм), между концами которых возбуждается дуга и происходит расплавление проволоки. Расплавленный металл подхватывается струёй сжатого воздуха, истекающего из центрального сопла электрометаллизатора, и в мелкорас - плавленном виде переносится на поверхность основного материала. Распыление и транспортирование расплавляемого металла осуществляются обычно сжатым воздухом, а при напылении коррозионностойкой сталью и алюминиевыми сплавами используют азот.

Скорость подачи устанавливают в зависимости от режима горения дуги с целью поддержания определенного зазора между электродами для стабильного горения дуги.

Типовые значения параметров ра - боты ЭДМ: напряжение 24...35 В, ток

75.. .200 А, производительность 30.300 г/мин, давление сжатого воздуха 5 атм.

При дуговом напылении на постоянном токе процесс протекает стабильно, обеспечивая получение слоя покрытия с мелкозернистой структурой при высокой производительности процесса рисунок 1.8.

Для реализации процесса нанесения защитных покрытий электродуговой металлизацией разработан и промышленно выпускается ряд аппаратуры и приспособлений. Так, например, в НПО «Ремдеталь» разработан универсальный электродуговой металлизатор ЭДМ-3 (рис. 1.2.) , который можно использовать как в ручном, так и в станочном варианте. Он состоит из самого метал - лизатора 5, пульта управления 1 и кассет для проволоки 2. Крутящий момент от регулируемого электропривода в пульте управления передается посредством гибкого приводного вала 6 (длиной 2 м) и подающему роликовому механизму металлизатора.

Проволока от катушек протягивается по двум гибким шлангам 4 к металлиза - тору. Пульт управления и кассеты для проволоки установлены на подставке 3 и могут поворачиваться вокруг оси.

Небольшая масса металлизатора (1,8 кг), гибкая связь с пультом управления, а так же возможность поворота кассеты и пульта управления в горизонтальной плоскости создают условия для его удобного использования.

Другая конструкция электродугового металлизатора для нанесения покрытий ЭМ-6 предусматривает его монтаж на суппорте токарного станка . Между металлизатором и напыляемым валом устанавливают воронку из листовой стали (рис. 1.3.), внутреннюю поверхность которой покрыли защитным слоем из пасты порошкообразного графита и жидкого натриевого или калиевого стекла. Приспособление позволило повысить эффективность использования распыляемого металла на 10.. .15 %.

В распыляющей системе металлизатора применяли коническое воздуш - но-распыляющее сопло, что позволило уменьшить угол раскрытия конуса распылителя, повысить энергию распыляющей струи и производить напыление при давлении воздуха 0,45.0,50 МПа.

Достоинства.

Достоинствами этого метода является высокая производительность, достигающая 50 кг/ч. Этот метод обеспечивает также максимальные значения энергетических к. п.д. распыления и напыления. Благодаря большим значениям энтальпии напыляемых частиц могут быть получены качественные покрытия с достаточной адгезионной и когезионной и низкой пористостью, более прочные покрытия по сравнению с газопламенным напылением.

Недостатки.

К недостаткам следует отнести опасность перегрева и окисления напыляемого материала при малых скоростях подачи расплавляемой проволоки. Поэтому напыленный часто металл насыщен кислородом и азотом, а также содержит значительное количество оксидов.

Так например, при напылении углеродистой стали (0,14 % углерода) в покрытии содержится 10,5 % окислов и 1,5 % нитридов.

Кроме того, большое количество теплоты приводит к значительному выгоранию легирующих элементов, входящих в напыляемый сплав, т. е. наблюдается изменение химического состава покрытия.

Использование для напыления только проволоки ограничивает возможности метода. Кроме того, гигиеническая характеристика воздуха рабочей зоны при дуговой металлизации порошковой проволокой определяется химическим составом твердой составляющей аэрозоля (ТССА) и производительностью общеобменной вентиляции. Загрязнение воздуха металлической пылью ТССА сравнительно велико, что определяет необходимость оснащения оборудования система его очистки.